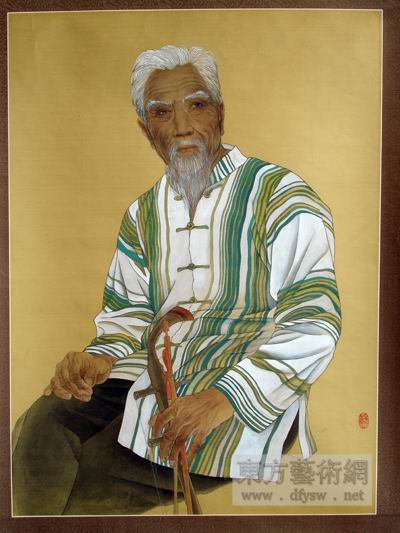

在绘画界也不乏有这种人的存在,他们从材料上、制作上,以及绘画语言上完全照搬西方文化目前流行的一些表现手法,并戴上时髦名称,称之为“行为艺术”、“表现艺术”等等。但是,不难看出,他们离世界潮流越近,民族艺术个性却越少,没有自己民族的艺术个性,既得不到西方人的认可,也得不到东方人的青睐,就像路边的野草,随风摇摆,一阵朝西一阵朝东,很难有挺直腰杆的时候,最后也落得个自生自灭的下场。特别是中国绘画,几千年来形成的审美情趣,诗书画印融为一体的独特格调,想用西方文化来进行改造与充实,并不是一件容易的事。我觉得只有在保持民族艺术传统原有本色的基础上创新,才称得上是成功的创新。从历史来看:中国绘画从仰韶文化时期的彩陶纹样发展到汉代雄强的画像砖,又从画像砖发展到雍容华丽的唐代工笔画。就在工笔重彩画发展至顶端之时,由工笔画基础上演变而的宋代水墨画也悄然兴起,到了明清,以徐渭为代表的革新家,将水墨画发展到炉火纯青的程度,而吴昌硕在此基础上又将水墨画发展成诗书画合壁的大写意画,现代大师齐白石则继承他大写意风格,巧妙地将工笔与大写意结合在一起,将中国写意画推上了顶峰。由此可见,中国画的每一次变革成功,都是在民族传统的基础上变革而取得成功的。 我喜欢中国的传统绘画,更喜欢中国的工笔画,唐代张日方 的《簪花仕女图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、宋代张择端的《清明上河图》……无不使我爱不释手,常常反复仔细的揣摩,为作品那简炼的造型、恬淡、飘逸的格调而陶醉,就像品尝一瓶陈年老酒,其味无穷,这也许就是古人所说“读画”吧! 欣赏还欣赏,陶醉归陶醉,作为一个现代人,只有创作出反映这个时代的新作才无愧于这个时代、无愧于这个民族。所以,我在工笔人物画创作中主张“旧瓶装新酒”“返璞归真”的观点,用现代观念与造型创造出“美酒”,灌入古代绘画这个博大、古朴的“酒瓶”之中,将现代人的肌理技法,素描造型与古代绘画中的简洁、恬淡、飘逸有机结合起来,使作品呈现出既古朴,又具有时代气息的现代工笔人物画风格。 我喜爱画少数民族题材,因为广西是个多民族居住的地区,他们的生活与服饰很接近传统绘画中那种质朴、简静的风格,我试图将现代少数民族的风情融入古代作品中那迷人的精神境界中去,将民族风情画作为我长期的探索研究主攻目标。近些年来,文学有股“寻根热”,美术亦然。表现少数民族刚烈、多彩的生活,优美的舞姿,并不仅仅是赞美,讴歌他们,更重要的是通过描绘他们的刚强性格来激励现代人进取精神与提高审美情趣。 从某种意义来说,“土”也是新,“古”也是新。创新应该是多方面的,只要前人没有,再“土”再“古”也是新,我在绘制作品过程中,常常将画面底色制成仿古茶色,加上与人物服饰的强烈色彩对比,使之“色彩雅着,透明度强,浸润含蓄,光彩细腻”,达到意想不到的绝妙效果。在人物造型上,我追求人物形体外轮廊的概括简炼,吸收传统写意画的造型效果,突出以少胜多,以粹盖金的规律,仿照传统古画中含蓄的人物造型,动作能“土”尽“土”,与文革时期的“高大全”形象拉开距离。我的作品在日本展出时,一位从事东方美学的女学者曾激动地称之为“心灵的故乡”,说画中的人物“表情自然,充满温情”,并说日本经济飞速发展,生活富裕,但却失去人类最宝贵的这种——“心灵故乡”。看来“土”与“古”并不与现代意识观念相悖,正相反,现代人需要的正是这种“返璞归真”的乡土艺术,现代人反感那些只有空古瓶而没有新酒的“八股”文章式的作品,正如一位哲人所说:“只有被淘汰的观念,而没有被淘汰的艺术”。 传统绘画也有不足之处,就拿线条来说,古有“十八描”之说,但对今天现实生活中的人来说,是远远不够的。今天人们所穿的布料质地,光用“十八描”是不能充分表现它的质感的,现代人的服饰较贴身,形体暴露较多,如果不学习西方解剖科学,就很难充分展现现代人的风采。毛泽东同志曾说过的那句名言“古为今用,洋为中用”,仍是今天指导我们艺术思想的一块座右铭。 在中国传统艺术中,有我们取之不尽,用之不竭的艺术源泉,只要我们不是盲目地照搬,只要我们以新的时代观念,新的时代意识来吸收改造它,让古老的绘画技法为我们新的时代服务,中国绘画艺术前景无限,中国艺术前景无限! 魏 恕 (责任编辑:卓艺梵程) |