|

“许双双用一种亲切温和的方式讲述她的故事,无论是她个人还是作品,始终围绕着生命中的小事。正如我们每个人童年记忆中阿嬷的喋喋絮叨,如亲人般的、漫无目的、重复的、暖心的话语,随着被火舌微微燎过的泥土质感,消解了艺术和他人经验所带来的隔阂,让观众得以走进艺术家的生命历程。 她的作品既继承了东方的哲学与美学语言,也融入了艺术家个人的创新表达。她将爱、恨、欢乐、忧伤等等人类亘古所有的原始情感引入泥巴的身体中,利用火焰的路径,拥抱自然的冲击和力量,赋予作品鲜活的性格和拟态的想象。” —邓婷(策展人)

1.你为什么会选择陶瓷作为创作媒介呢? 许双双:可能是缘分使然,一个偶然的机会让我脱离原有的轨道,接触到陶瓷,并且在制陶中获得了平静。当时在大学读电影一直无法自我定位,很痛苦。先是在网上被制陶视频吸引,难得去图书馆又看到陶艺家创作纪录的书,令我心神向往,于是在彷徨的假期独自跑去了景德镇。初来乍到,我可以没日没夜的捏泥巴、连睡觉做梦都是捏陶的事儿,心里其他烦恼全部搁浅,人都干净了。后来也是我的行动力获得了转专业的名额,自此开始“名正言顺”混在泥巴堆里。为什么会做陶瓷呢?最大的理由是因为不想停止吧,我这一路以来的生活、创作选择都由它主导,一直到今天。

2.关于陶瓷,你最喜欢哪一点? 许双双:粘土的可回收性。我不擅长和人保持社交联系,因为自身问题而搞糟一段友谊或交情是让人非常苦恼的事,没有回头路。我和粘土相处彼此有挽回的机会,并且在塑造它的过程中能够自我疗愈、甚至和解,这是一种让人沉静成长的解压方式。我目前的创作非常依赖粘土的可回收性,我把自己看成回收泥,错了还可以改,不用完全否定过往,每一次的回收重塑都是自我梳理与突破。因此,粘土是我最宽容也是最忠诚的老朋友。

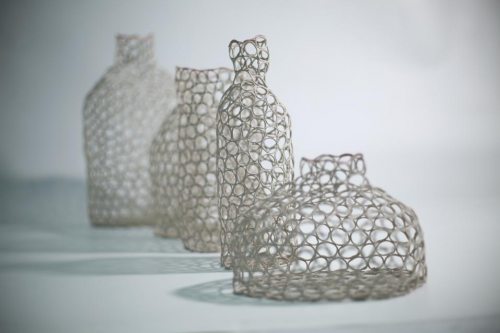

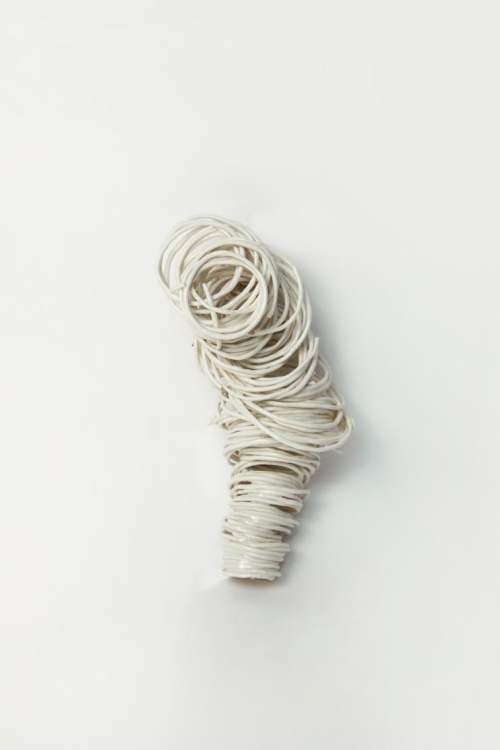

《One to One》,陶瓷,2021 , 多种尺寸

3.你是如何处理陶瓷中的点线面的构成?尤其是扁平的作品在陶瓷中比较特殊,这类作品有什么特别的含义吗? 许双双:我像理解画一样理解陶瓷的点线面构成,并且我也是这样做的。我目前过半的作品都是类似瓷板的呈现——作品的扁平、单一特点是经验积累的后知后觉,并非刻意安排。这类作品的创作过程迅速、直接,视觉强烈、统一。这一切都契合我的个人风格,对于无法忘怀的短暂情绪、故事反复思索,最后用创作爆发情感。

《1/2圆满》,陶瓷,2019-2020 ,多种尺寸

4.有一件特别的作品叫做《19岁》,19岁对于你是一个什么样的印象? 许双双:我很喜欢我的19岁。记忆中19岁是我最后享受青春期的时光,一个幼稚的成年人,对未来大胆幻想,对生活充满热情和善良,一切都潮气蓬勃。那应该是我最后想要快点长大的年纪,现在我倒是理解为什么“不想长大”了。

5.你的作品多是一对或是成组出现的,是有意让它们之间构成了一种对话吗? 许双双:是的。我的陶瓷作品都是静止呈现的,我认为两者互相对照能更好的突出个体,也正如我的名字“双双”。对话、交流可以产生新的答案或者碰撞,结果是未知的,却可以遐想,这让作品更有活力。此外,我一直试图站在他人的角度和自己沟通,成对作品的思路也是如此,希望我的思考或者情绪是有回应的。

6.分享一下你工作生活的一天;你会从身处的环境中汲取创作灵感吗? 许双双:我的创作日程寡淡:居家早午餐——工作室上午到傍晚工作——居家/外食晚饭——工作室一直到深夜工作。大概一天工作10-13个小时,这种日程就很少玩手机。 休息日要么外出一天,把平时积攒要去的地方、做的事情办完;要么在家煮菜、睡觉、看电影or书。 我太从身边环境汲取灵感了,这已经变成不自知的生活方式、并非主动去想了。 我所有作品的最初灵感绝对都来自我所处的环境,并且在创作中也受到环境和心境的影响,可以说,作品就是我的日记,我尝试用它们诉说我的日常。

《一段独白》,陶瓷,2019 ,19x30x10cm

7.你在美国创作的作品使用了更多的色彩,异国的经历怎样影响了你的艺术创作? 许双双:我是很容易被周遭环境影响的一个人。初到美国我印象最为深刻是周围色彩的变化:装扮的街道、粉刷的房屋、张贴在布告栏的广告纸等等。一起创作学习的同伴们,甚至每个人的睫毛颜色都不同!一切都很具体、环绕着我。再说到创作:不背负历史、不较劲技术,纯粹的运用粘土材料呈现个人生命体验——这样的创作氛围也调动我践行鲜活的色彩,其实对于色彩的捕捉是我创作的一条长线,通过时间的沉淀,创作的积累,希望用作品给出答案。短暂的异国经历是我的一个“彩虹期”。

8.“小男孩”的你和“阿婆”的你在生活和创作上有什么不一样?这两种特质是同时还是交替存在的呢? 许双双:两种特质无障碍交替存在。有个动画电影叫《岁月的童话》,我很像那个主人公作为成年人却时常被童年的自己“附身”。“小男孩”代表天真烂漫,“阿婆”则是思索得体生活的成年人。在创作上“老婆婆”多是我消极时候想要得到爱与希望;“小男孩”则是我快乐的放肆、大胆的戏虐。有趣的是我发现生活中是“阿婆”模式,创作上就多为“小男孩”,反之亦然。这两种人格原型是我生活和创作得以进行下去的办法。

《班尼》,陶瓷,2019 -2020, 70x48x90cm

9.每个作品都是一个人物,目前的作品中你最满意的是哪一件?为什么? 许双双:每件作品背后确实都有主导的一个人物或群体。作为一名年轻的陶瓷艺术家,我很擅长寻找每件作品的亮点或可取之处来鼓励自己,所以大多作品我都喜欢。最近我很关注片片系列,比如《春之味》、《风中的故事》。倒不是多满意它们,相反,这一系列从19年做到现在我都没有找到适合的技巧顺畅地实现我的创作表达。以至于我单方面做了许多工作、而每一次的创作尝试都不是重复,但结果都不理想,所以我弄丢了好多故事不能呈现。有的情绪和故事过去了就没有了,自己会有遗憾,但对我来说遗憾也是美好的。

10.这个展览结束之后,你有什么接下来的计划? 许双双:年前我将搬去杭州做工作室,建立全新的工作室是眼下最近的计划。另外,想了许久的两个创作方案也将在南方着手去做,如果顺利新创作会参加一个陶瓷比赛。最后,期望明年在南方也有一场个展。

艺术家介绍 许双双 陶瓷艺术家。1994年出生于中国安徽,目前在北京生活和工作。她于2019年获中央美术学院陶瓷设计工作室的学士学位。2018年于美国阿尔弗雷德陶瓷学院交换。曾参与多个工作坊,包括“十日复苏”计划和“掉进孩子的想象力”;作品曾参展于2021“时间的温度-当代陶瓷创新交流展”,2020“燕郊双年展-一场冬日的对话”,2019 “香蕉酱艺术节“等等,并获得中央美术学院毕业作品二等奖,天鹤奖国际创新产品优秀奖等奖项。 (责任编辑:卓艺梵程) |