沈道鸿艺术展

时间:2012-06-21 10:58来源:东方艺术网 作者:admin 点击:次

丹青有道识飞鸿

画家沈道鸿,早为当代画苑熟知:作品丰茂、内容广泛、形式多样,风格彰显、魅力独具,广为爱好者爱好,众多同道者称赞,确实是难能可贵的大画家。

道鸿是把绘画做成大事业的画家。其实世间也没有大事小事之分,全于做事的人。前时听北大经济管理学家说:管理也是不可教的。靠创造性生存的绘画,岂能例外?创造性的确不能教,也无法教;既不能学,也无法学。画家沈道鸿就是一例:没有上美术学院,却掌握深厚的美术功底;不是大学文科班的高材生,却具备浓厚的人文理念。当然美术学院要办,美术学院是培养艺术人才的摇篮,但真正的画家却不能只靠学院培养。

理清画家的艺术历程,就能得到无尽的启迪,读道鸿的作品,可以领略到近几十年“美”的演化与变迁。每一个时期的“美”都是不相同的,它们是怎样发生的?怎样形成的?怎样发展的?可以研究,可以实录,可未必能让想知晓它的人知晓。道鸿在作品中体现的“美”是自然的,属于客观的一类,而不是相反。他对物质世界的实感、质感尤为重视,并将它升华到艺术理想的高度,这在中国传统绘画的观念中不曾有过。若以为在画中表现实感、质感惟有西方显然是不全面的。中国画和西方绘画在对实感、质感的认识、表现方面,只是视角不同。道鸿从自己的视角来体现的他对实感、质感的探索,自然就有其独特之处。

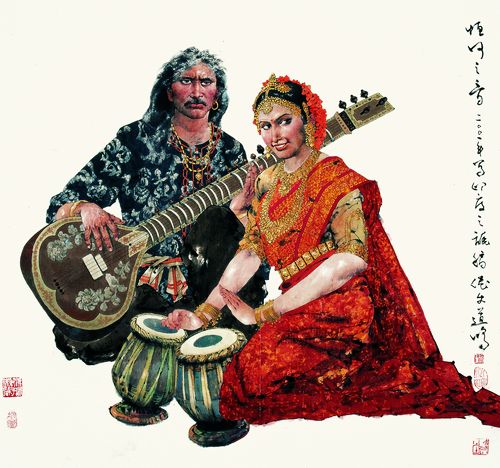

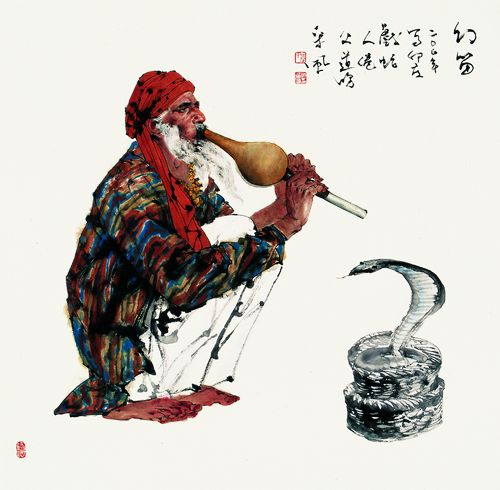

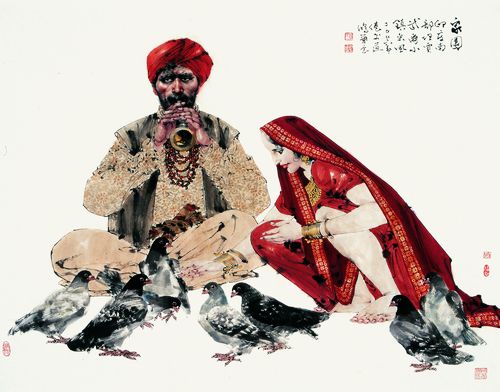

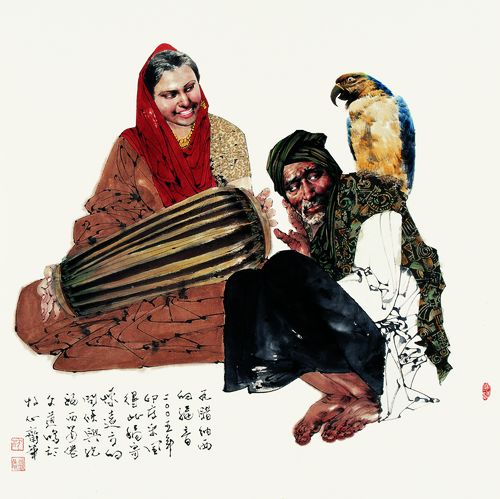

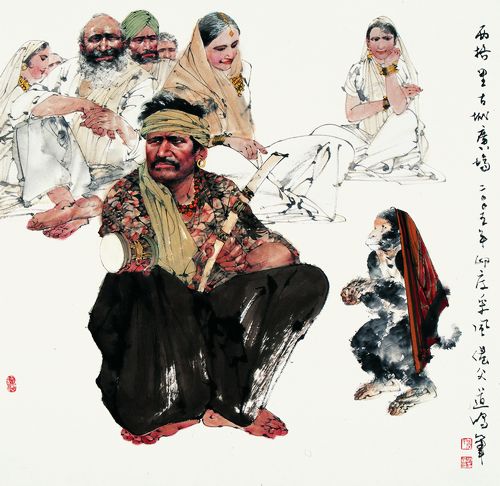

读道鸿的作品,可以扩大对艺术世界的视野:无论是从中国画视角看西方绘画,或是从西方绘画视角看中国画,都是一种视野的扩大。道鸿是苦学派的画家,学文学画都有着不平凡的经历。先学油画,后学中国画。其实,中国画也好,西方绘画也好,都是画,画就是画,如此而已。过分强调差异和过分强调统,一都是不自然的。道鸿有极精确的文字记录自己的创作历程和对作品风格认知的论著:行文风趣自然。唯有自然而然的认知,才有自然而然的艺术视角,有了自然而然的视角,才有自然而然的好作品。道鸿用数十年的功夫,把个性与共性自然而然的统一起来。有把它溶入时代将视角投向广泛的地平线:表现藏族同胞的风采,表现佛国仙境的超凡脱俗,表现印度的异国风物,表现古代贤达的人文风采。这样大跨度的表现,挑战很大,可都在他笔下生出了新花。现代?传统?古耶?今耶?东方?两方?其实这些并不重要,以为它们尽可在道鸿的作品中体现出来。当然,看法可以相同,更可以不同,古语有:“和而不同”。画家与画家、作品与作品,竞相雷同,至少是一种缺失,“百花齐放”也就成了一句空话。

读道鸿的作品,还可以认识审美世界的丰富性。千姿百态,哪种姿态多?哪种姿态少?是不是要有个比例?都不重要,重要的是这种姿态是否完善,是否有盛开期?春、夏、秋、冬四季不同,自然万物也不相同。道鸿画中的藏族同胞是这样的,佛国仙境是这样的,异国印度是这样的,先贤圣哲是这样的。我以为不要以人为的打上标记,对审美设立限制,订制统一的标准,既无法订出标准,也订不出什么标准。“我是这样理解世界的,我是这样表现世界的,我是这样守住这盏不灭的艺术之灯的。”画家沈道鸿确是深谙此理。

读道鸿的作品,可以领略到对传统绘画程式的重新诠释,也可以领略到传统绘画中缺失的表现手段,更可以看到这些看似矛盾的绘画手段被画家重新进行的组合。俗话说“外行看热闹,内行看门道”。如何方能画好,其实很单纯,画就是了,画得多了自然就好了。爱好者,可以通过勤奋刻苦成为内行,科班出身的专业人才,失去对专业的热爱,也会成为这个专业的外行。不变是暂时的,变是永恒的。能从不变中看出变,又能从变中看出不变,可以说是欣赏中国画让人至

乐的事。画者不必阻止观者,观者也不必限制画者,碰撞才有更耀眼的光辉。

读道鸿的作品,可以体察到:题材对绘画并非第一重要。把中国画分为人物、山水、花卉、翎毛,过细的分解未必是恰当的。把自己“捆绑起来”的思维,更不利于作画,何况还有这样的批判:“重复自己不是创造力的表现”。还是宽泛些好,想画什么就画什么,干万不要设置界限,统一的尺度岂能适用于大千世界?

读道鸿的作品,可以感受到他不把中国画的表现手段封闭起来,开拓的思维必然带来开拓的中国画表现手段。唯有开拓才能找到属于自己的位置,套用一句最有哲理的名言:自立于世界民族之林。当然,其中必然包括中国画立于世界艺术之林。

大家都喜爱道鸿的作品,嘱我为文,欣喜之余,口占一绝寄画家:“一钩一画意从容,彩墨淋漓写亦工,万里桥边沈家祥,丹青有道识飞鸿。”辞未达意,也就顾不得了。

叶毓中

画家沈道鸿,早为当代画苑熟知:作品丰茂、内容广泛、形式多样,风格彰显、魅力独具,广为爱好者爱好,众多同道者称赞,确实是难能可贵的大画家。

道鸿是把绘画做成大事业的画家。其实世间也没有大事小事之分,全于做事的人。前时听北大经济管理学家说:管理也是不可教的。靠创造性生存的绘画,岂能例外?创造性的确不能教,也无法教;既不能学,也无法学。画家沈道鸿就是一例:没有上美术学院,却掌握深厚的美术功底;不是大学文科班的高材生,却具备浓厚的人文理念。当然美术学院要办,美术学院是培养艺术人才的摇篮,但真正的画家却不能只靠学院培养。

理清画家的艺术历程,就能得到无尽的启迪,读道鸿的作品,可以领略到近几十年“美”的演化与变迁。每一个时期的“美”都是不相同的,它们是怎样发生的?怎样形成的?怎样发展的?可以研究,可以实录,可未必能让想知晓它的人知晓。道鸿在作品中体现的“美”是自然的,属于客观的一类,而不是相反。他对物质世界的实感、质感尤为重视,并将它升华到艺术理想的高度,这在中国传统绘画的观念中不曾有过。若以为在画中表现实感、质感惟有西方显然是不全面的。中国画和西方绘画在对实感、质感的认识、表现方面,只是视角不同。道鸿从自己的视角来体现的他对实感、质感的探索,自然就有其独特之处。

读道鸿的作品,可以扩大对艺术世界的视野:无论是从中国画视角看西方绘画,或是从西方绘画视角看中国画,都是一种视野的扩大。道鸿是苦学派的画家,学文学画都有着不平凡的经历。先学油画,后学中国画。其实,中国画也好,西方绘画也好,都是画,画就是画,如此而已。过分强调差异和过分强调统,一都是不自然的。道鸿有极精确的文字记录自己的创作历程和对作品风格认知的论著:行文风趣自然。唯有自然而然的认知,才有自然而然的艺术视角,有了自然而然的视角,才有自然而然的好作品。道鸿用数十年的功夫,把个性与共性自然而然的统一起来。有把它溶入时代将视角投向广泛的地平线:表现藏族同胞的风采,表现佛国仙境的超凡脱俗,表现印度的异国风物,表现古代贤达的人文风采。这样大跨度的表现,挑战很大,可都在他笔下生出了新花。现代?传统?古耶?今耶?东方?两方?其实这些并不重要,以为它们尽可在道鸿的作品中体现出来。当然,看法可以相同,更可以不同,古语有:“和而不同”。画家与画家、作品与作品,竞相雷同,至少是一种缺失,“百花齐放”也就成了一句空话。

读道鸿的作品,还可以认识审美世界的丰富性。千姿百态,哪种姿态多?哪种姿态少?是不是要有个比例?都不重要,重要的是这种姿态是否完善,是否有盛开期?春、夏、秋、冬四季不同,自然万物也不相同。道鸿画中的藏族同胞是这样的,佛国仙境是这样的,异国印度是这样的,先贤圣哲是这样的。我以为不要以人为的打上标记,对审美设立限制,订制统一的标准,既无法订出标准,也订不出什么标准。“我是这样理解世界的,我是这样表现世界的,我是这样守住这盏不灭的艺术之灯的。”画家沈道鸿确是深谙此理。

读道鸿的作品,可以领略到对传统绘画程式的重新诠释,也可以领略到传统绘画中缺失的表现手段,更可以看到这些看似矛盾的绘画手段被画家重新进行的组合。俗话说“外行看热闹,内行看门道”。如何方能画好,其实很单纯,画就是了,画得多了自然就好了。爱好者,可以通过勤奋刻苦成为内行,科班出身的专业人才,失去对专业的热爱,也会成为这个专业的外行。不变是暂时的,变是永恒的。能从不变中看出变,又能从变中看出不变,可以说是欣赏中国画让人至

乐的事。画者不必阻止观者,观者也不必限制画者,碰撞才有更耀眼的光辉。

读道鸿的作品,可以体察到:题材对绘画并非第一重要。把中国画分为人物、山水、花卉、翎毛,过细的分解未必是恰当的。把自己“捆绑起来”的思维,更不利于作画,何况还有这样的批判:“重复自己不是创造力的表现”。还是宽泛些好,想画什么就画什么,干万不要设置界限,统一的尺度岂能适用于大千世界?

读道鸿的作品,可以感受到他不把中国画的表现手段封闭起来,开拓的思维必然带来开拓的中国画表现手段。唯有开拓才能找到属于自己的位置,套用一句最有哲理的名言:自立于世界民族之林。当然,其中必然包括中国画立于世界艺术之林。

大家都喜爱道鸿的作品,嘱我为文,欣喜之余,口占一绝寄画家:“一钩一画意从容,彩墨淋漓写亦工,万里桥边沈家祥,丹青有道识飞鸿。”辞未达意,也就顾不得了。

叶毓中

顶一下

(2)

50%

踩一下

(2)

50%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>